但我依然觉得印度在我身边,对我个人的生命体认来说,这短短的十天很重要。

作为银杏伙伴的权利与义务,去年,我参加了北欧团的海外考察,今年我选择了去印度。感谢银杏基金会与心和基金会,给我们提供了资助,让我有机会近距离接触我从来没有去过的国家。更感谢我们的伙伴志愿者,团长霍伟亚以及付出很多辛劳的、志愿精神与团队精神兼备的伙伴们,他们的无私奉献,他们的学识与素养,让我们的旅程无比和谐、和睦与和平,让我再次感受到了中国公益的希望所在。

北欧与印度,一个是发达的有秩序感的社会福利国家,一个是发展中的有点儿“脏乱差”的社会不平等情况比较突出的国家,给了我不一样的感受。北欧,人与自然的和谐;印度,让我看到人与自己的精神世界的和谐,用中国话来说,就是知行合一。

这里,我提到了社会不平等,我说的是印度社会实然的层面,不是法律应然的层面。

它在黎明仍然黑暗之际,

感觉到了光明,

唱出了歌。

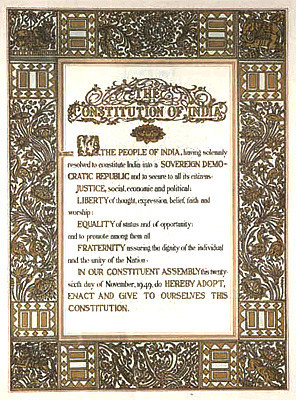

宪法的序言,在第一天(9月20日)WNTA的Michael的介绍PPT里面有这么一页:

在社会、经济与政治方面享有公正;

思想、表达、信念信仰与祟拜的自由;

在地位与机会方面的平等;

在人民中间提倡友爱以维护个人尊严和国家的统一和领土完整;

鉴此,我们制宪会议于1949年11月26日通过,制定了本宪法,并将其公布于众。

”

说到印度,总离不开金字塔型的种姓制度。美国历史学家墨菲在《亚洲史》中谈到,种姓在城市中的重要性正在降低,传统文化中其他很多成分的现实意义也越来越小。他直接了当地说:“种姓制度经常被外国人指责为一种必须改变的绝望的落后,但它实际上并没有那么大的影响。种姓已经反反复复显示了它的高度灵活性,它即使曾经也极少阻碍群体和个人在新的或者更有指望的环境中获益的努力。种姓通过帮助人们保持熟悉的文化认同,或依靠同时帮助他们在其他所有方面改变他们的生活,缓和了变更的过程。与传统中其他要素的延续一样,即使在象征意义上,种姓使得人们对本来会令人不安的破坏性变革的感受比较愉快。”

反过来,英国人带来的民主、公正、自由、平等、友爱的观念,《印度共和国宪法》以及法治(rule of law)这种现代化的产物反而在渐渐地发挥着指引作用。这就是迅速变化着的印度社会,为何让人特别放心的原因。

也许近三年来,印度的保守主义势力因为笃信印度教的人民党的执政渐渐崛起,与世俗化的、多元和谐的印度政治传统产生了背离,但也是因为有了《印度共和国宪法》,我想,这个国家不会有特别大的政治风险。

是真正在做慈善的。

错过花卉。

9月24日,在班加罗尔,我们去了GILGAL Charitable Trust运营的中央厨房,他们为两所学校的上百位孩子们供应免费的午餐,我们看到运送的食品有牛奶、豆子,都是一些营养很高的实物。随后我们就去了他们的午餐配送的一个小学。这个慈善信托是一个执行公益项目的很踏实的一个非营利组织。

求索仁爱;

魔鬼则搜索奴隶,

勒令服从。

在印度,我有两次半感到内心震撼的地方。前两次是:1)宪法女士在谈宪法对民间组织与社会公众的重要意义;2)Murphy对于上帝感召的践行与内心的笃定。半次是3)贫民窟中老百姓对生活的一丝不苟的认真与热爱。

真没有白来印度,我感觉已经取到了“真经”。

中国改革开放四十年,民族的心态发生了一些变化,“急功近利”、“物质主义”思潮在发展生产力的大背景之下,实用主义、功利主义成为了一种主流的文化。而理想在中国语境下是用来被嘲笑的,就像“理想很丰满,现实很骨感”这句话。不屈从于现实,让我们的理想更加丰满,不正是社会创新者的动力之源吗?

放弃了理想主义,那还可能有什么社会创新?

而关于理想主义与精神世界,一些极少数的“公益人”,是不是在口头上谈到“不忘初心”的时候,已经不知道什么是初心了?变成了一套“话术”,也让“初心”本身成了一个笑话。

不仅仅是价值观。

从事必要的行动,

不企求行动成果,

这是善性的行动

充满欲望,或者,

怀着自私心理;

竭尽全力行动,

这是忧性的行动。

出于愚痴而行动,

不顾能力和后果,

不惜破坏和杀害,

这是暗性的行动。

期待,此生还有机会去印度。